趣味のサイト「すみれの部屋@(花の写真館)」のすみれ通信「徒然草=つぶやきの棚」をブログで…---☆

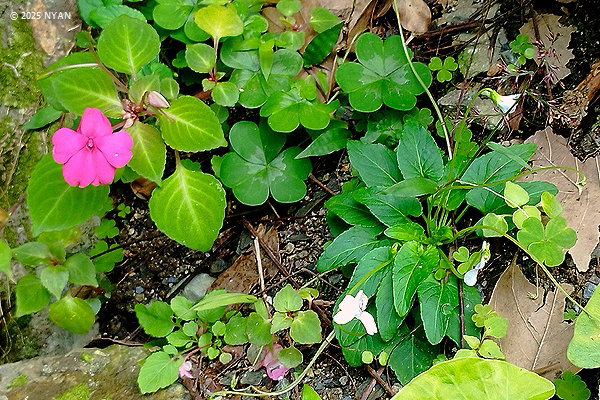

久しぶりになってしまった沖縄本島です。実際に動き出した二日目に、18年前の記憶をたぐりながら向かったのは、リュウキュウコスミレの白花変種が咲く市街地の公園でした。昔の地図とGoogle地図をにらめっこしながら、いつもの「勘」で辿り着いたのです。

補足説明:「白花変種(albiflora, leucism)」:正常な遺伝子情報による白化個体。アルビノと混同されることが多いが、植物の場合、アルビノはクロロフィルを生成できないため、光合成が不可能となり、成長できない。つまり、成長したアルビノは存在し得ない。

補足説明:「白花変種(albiflora, leucism)」:正常な遺伝子情報による白化個体。アルビノと混同されることが多いが、植物の場合、アルビノはクロロフィルを生成できないため、光合成が不可能となり、成長できない。つまり、成長したアルビノは存在し得ない。

<紹介> 花の写真館からすみれの部屋の一部コンテンツをブログで再現しています

PR

林下を探索していて、おっと声が出そうになることがあります。この時もそうでしたね。ここでエイザンスミレとヒナスミレの自然交雑種であるオクタマスミレを観察したのは、実は、この時で3回目ぐらいだったと思いますが、それでも声が出そうになるのです。

できれば、また出かけたいところですが、その時間で、知らない山を歩きたい衝動にもかられるのです。

できれば、また出かけたいところですが、その時間で、知らない山を歩きたい衝動にもかられるのです。

<紹介> 花の写真館からすみれの部屋の一部コンテンツをブログで再現しています

時折、展示会では珍しい、もしくは、久しぶりのすみれに出逢うことがあります。これはナルカミスミレと表示されていた鉢ですが、花心が黄色っぽいので、見た瞬間にはヒカゲスミレかと思いました。一方、昔、別の展示会で見せていただいた個体にも似ています。

白い花では、ナルカミスミレ、コボトケスミレ、トヨコロスミレなど、短い産地名の例が幾つか見受けられます。

白い花では、ナルカミスミレ、コボトケスミレ、トヨコロスミレなど、短い産地名の例が幾つか見受けられます。

<紹介> 花の写真館からすみれの部屋の一部コンテンツをブログで再現しています

風が冷たいけれども、空が真っ青で日差しが綺麗な日です。ドライブに出掛けて、水鳥を眺めたり、梅を見上げたりしていて、ふと、近くにニオイスミレが咲く細い道があることを思い出して、ちょっと、立ち寄ってみたのです。

地植えされていた場所を幾つか知っていたのですが、徐々に減って、なんと、ここが最後の砦になってしまいました。

地植えされていた場所を幾つか知っていたのですが、徐々に減って、なんと、ここが最後の砦になってしまいました。

<紹介> 花の写真館からすみれの部屋の一部コンテンツをブログで再現しています

とても華やかなガーデン・パンジーですね。冬を代表する定番園芸品種として、すっかり定着しました。特に、近年、日本で育種されている数々の園芸品種たちは、変化に富み、とても繊細な美しさを持っていると思います。写真は見元園芸さんのオリジナルですね。

ビオトープから流れ出る小さな小川ですが、まだ、カワセミやコガモ、ハクセキレイなども食事中でした。

ビオトープから流れ出る小さな小川ですが、まだ、カワセミやコガモ、ハクセキレイなども食事中でした。

<紹介> 花の写真館からすみれの部屋の一部コンテンツをブログで再現しています

展示会で撮影させていただきました。天候や時間帯に依るのでしょうが、かなり暗めに写ってしまったので、記憶に頼って補正しています。春の順光下で、こんな感じに見えていました。人間の目って、まだ、カメラの自動補正能力を凌駕していますよね。

そろそろ展示会情報が欲しいところですが、近年、各webサイトが更新されず、情報入手が難しくなっています。

そろそろ展示会情報が欲しいところですが、近年、各webサイトが更新されず、情報入手が難しくなっています。

<紹介> 花の写真館からすみれの部屋の一部コンテンツをブログで再現しています

展示会で、改めてツヤスミレを眺めてみました。葉に艶があるタチツボスミレの海岸型品種と言われますが、変種とされるシチトウスミレとどのように違うのかを確かめたくて、両方とも、自生地に見に行ったことがあります。実は、確かに異なる印象を見て取れました。

今年も、次女家族に長女がジョインして、沖縄を満喫して戻りました。訪問回数では、既に追い越されています。

今年も、次女家族に長女がジョインして、沖縄を満喫して戻りました。訪問回数では、既に追い越されています。

<紹介> 花の写真館からすみれの部屋の一部コンテンツをブログで再現しています

シーズン・オフとなる季節は、栽培棚や訪問した展示会で観察することができた栽培品、参加した講習会、書籍などの情報を整理しながら、振り返っています。結局、シーズン・オフでも「すみれの部屋」というサイトは、いつも更新を続けるようにしています。

今年も、できるだけ出掛けたいと準備中ですが、膝の痛みで困っています。日課の最低でも5,000歩が良くなかったのか・・・。

今年も、できるだけ出掛けたいと準備中ですが、膝の痛みで困っています。日課の最低でも5,000歩が良くなかったのか・・・。

<紹介> 花の写真館からすみれの部屋の一部コンテンツをブログで再現しています

展示会には、時折、渋めの花も登場します。実は、このような雰囲気の花も好きなんです。札には「フイリコマガタケスミレ」と記載されていました。すると、スミレとフイリフモトスミレの交雑種ということでしょうね。

標本(1933採取)には、竹内亮博士が「ケナシフイリバスミレ」と命名(1965)、浜栄助氏が交雑種と補足(1965)した記録があります。

標本(1933採取)には、竹内亮博士が「ケナシフイリバスミレ」と命名(1965)、浜栄助氏が交雑種と補足(1965)した記録があります。

<紹介> 花の写真館からすみれの部屋の一部コンテンツをブログで再現しています

最新記事

(06/12)

(06/11)

(06/10)

(06/06)

(06/03)

最新コメント

[01/01 アッキーマッキー]

[05/26 ぐーちゃん]

[05/25 ぐーちゃん]

[05/10 ぐーちゃん]

[03/21 KLX]

最新トラックバック

ブログ内検索

忍者あど

カテゴリー

カウンター&アクセス解析