趣味のサイト「すみれの部屋@(花の写真館)」のすみれ通信「徒然草=つぶやきの棚」をブログで…---☆

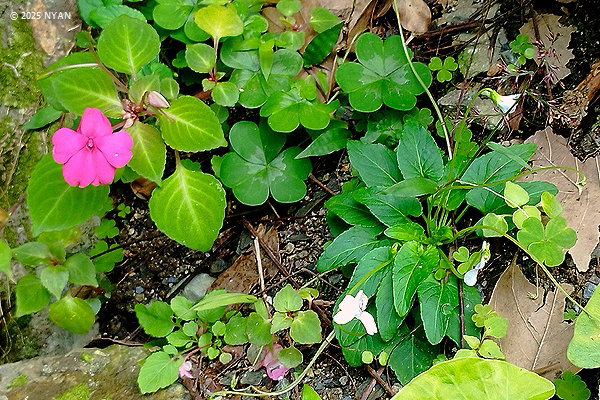

リュウキュウコスミレの白花変種が咲く一画を、ほんの少しだけ回り込むと、紫色系の花を持つ、つまり、一般的なリュウキュウコスミレと隣り合わせで咲いている区画がありました。元々、リュウキュウコスミレの花色には多彩な変異幅があります。

補足説明:「白花変種(albiflora, leucism)」:正常な遺伝子情報による白化個体。アルビノと混同されることが多いが、植物の場合、アルビノはクロロフィルを生成できないため、光合成が不可能となり、成長できない。つまり、成長したアルビノは存在し得ない。

補足説明:「白花変種(albiflora, leucism)」:正常な遺伝子情報による白化個体。アルビノと混同されることが多いが、植物の場合、アルビノはクロロフィルを生成できないため、光合成が不可能となり、成長できない。つまり、成長したアルビノは存在し得ない。

<紹介> 花の写真館からすみれの部屋の一部コンテンツをブログで再現しています

PR

久しぶりになってしまった沖縄本島です。実際に動き出した二日目に、18年前の記憶をたぐりながら向かったのは、リュウキュウコスミレの白花変種が咲く市街地の公園でした。昔の地図とGoogle地図をにらめっこしながら、いつもの「勘」で辿り着いたのです。

補足説明:「白花変種(albiflora, leucism)」:正常な遺伝子情報による白化個体。アルビノと混同されることが多いが、植物の場合、アルビノはクロロフィルを生成できないため、光合成が不可能となり、成長できない。つまり、成長したアルビノは存在し得ない。

補足説明:「白花変種(albiflora, leucism)」:正常な遺伝子情報による白化個体。アルビノと混同されることが多いが、植物の場合、アルビノはクロロフィルを生成できないため、光合成が不可能となり、成長できない。つまり、成長したアルビノは存在し得ない。

<紹介> 花の写真館からすみれの部屋の一部コンテンツをブログで再現しています

時折、展示会では珍しい、もしくは、久しぶりのすみれに出逢うことがあります。これはナルカミスミレと表示されていた鉢ですが、花心が黄色っぽいので、見た瞬間にはヒカゲスミレかと思いました。一方、昔、別の展示会で見せていただいた個体にも似ています。

白い花では、ナルカミスミレ、コボトケスミレ、トヨコロスミレなど、短い産地名の例が幾つか見受けられます。

白い花では、ナルカミスミレ、コボトケスミレ、トヨコロスミレなど、短い産地名の例が幾つか見受けられます。

<紹介> 花の写真館からすみれの部屋の一部コンテンツをブログで再現しています

シーズン・オフとなる季節は、栽培棚や訪問した展示会で観察することができた栽培品、参加した講習会、書籍などの情報を整理しながら、振り返っています。結局、シーズン・オフでも「すみれの部屋」というサイトは、いつも更新を続けるようにしています。

今年も、できるだけ出掛けたいと準備中ですが、膝の痛みで困っています。日課の最低でも5,000歩が良くなかったのか・・・。

今年も、できるだけ出掛けたいと準備中ですが、膝の痛みで困っています。日課の最低でも5,000歩が良くなかったのか・・・。

<紹介> 花の写真館からすみれの部屋の一部コンテンツをブログで再現しています

もう少し、オオバタチツボスミレの話題と欲が出たのですが、そろそろ、まとめる頃合いのようで!

<紹介> 花の写真館からすみれの部屋の一部コンテンツをブログで再現しています

北海道や秋田で「たけのこ」といえば「根曲がり竹(千島笹)」という細めの竹の若芽です。

<紹介> 花の写真館からすみれの部屋の一部コンテンツをブログで再現しています

未だ、湿地の半分も歩いていなかったのですが、翌日、朝から来て、しっかり観察する選択をしました。

<紹介> 花の写真館からすみれの部屋の一部コンテンツをブログで再現しています

実はフイリミヤマスミレの出現も期待していました。遠目には、別種のような印象ですよね。

<紹介> 花の写真館からすみれの部屋の一部コンテンツをブログで再現しています

動き出した日には撮影できましたが、自生地に辿り着くには苦労しました。後日、補足したいと思います。

<紹介> 花の写真館からすみれの部屋の一部コンテンツをブログで再現しています

ヒトが多かったのですが、低い位置で満足する方と頂上を目指す方と。自分は、どちらにも属しません(笑)。

<紹介> 花の写真館からすみれの部屋の一部コンテンツをブログで再現しています

最新記事

(07/25)

(07/09)

(06/17)

(06/16)

(06/15)

最新コメント

[01/01 アッキーマッキー]

[05/26 ぐーちゃん]

[05/25 ぐーちゃん]

[05/10 ぐーちゃん]

[03/21 KLX]

最新トラックバック

ブログ内検索

忍者あど

カテゴリー

カウンター&アクセス解析